何为針灸?针灸的历史、治病機理以及中,西方医学对其研究及解释是怎样的?

针灸的历史

据历史推测,针灸出现至今,至少巳有4至5千年的历史了。目前遗留在世最早的有关针灸的文献纪载,应是距今两千多年前的《黄帝内经》。该书系统总结了在此之前可能是 几千年的治疗经验和医学理论,对人体的解剖、生理、病理以及疾病的诊断、治疗与预防,做了比较全面的阐述,初步奠定了中医学的理论基础。

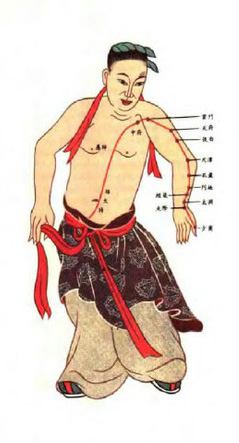

西晋医家皇甫谧(公元215~282)将《素问》、《针经》、《明堂孔穴针灸治要》三书的基本内容,进行重新归类编排,撰成《针灸甲乙经》12卷,128篇。该书为中国现存 最早的一部针灸专书。至宋代,针灸医官王惟一曾设计铸造铜人两具(公元1026年),精细刻制了十二经脉和354个穴位,作为针灸教学和考试医师之用。考试时,试官将铜 人穴位注水,外用蜡封。受试者如取穴正确,可针进水出。是这中国医学教育事业的创举。上世纪50年代,中国报道了令世界医学界注目的使用电针作外科麻醉。

针灸最早引入西欧是在18世纪,而在19至20世纪间引进北美洲。William Osler爵士在他所著的医学课本中推荐了针灸作为急性腰痛的治疗方法。1972年,美国国家卫生研究所(NIH)首次批准对针灸进行研究。次年,NIH在Maryland州的Bethesda所举行的学术会议得出以下的结论:"针灸对于某些外科麻醉以及在治疗急、慢疼痛疾病会有帮助"。 但是,近年最令西方医学界对针灸的使用引起重视的是以下两件事:

(1)美国食物和药品管理局(United States Food and Drug Administration)于1996年将针灸用 针从临床III期(试验期)提升至临床II期(法定使用期),此一提升对针灸的正常使用意义甚大,因为停留在III期意味在法例上只能在医院实验室内使用。

(2)1997年11月,美国国家卫生研究所(NIH)发表了一份对针灸疗效评估的共识报告。此报告是基于一个1200名专家参加的学术会议,参考了2302篇学术研究而达成一致 共识的。报告由25位来自不同医学专业的专家引证相关的证据撰写而成。报告结论是:"针灸对术后或化疗中出现的恶心呕吐以及牙科术后止痛有作用。对于以下疾病的综合 治疗,针灸可作为一个重要的组成部分。这些疾病包括:成瘾性疾病(如吸毒、烟、酒等)、中风康复期、头痛、月经痛、网球肘、肌纤维痛、肌筋膜痛、骨关节炎、腰痛、腕 管综合症、哮喘等。对于更多的疾病或针灸潜在的更多效果、NIH建议作进一步高质量的研究。

针灸的作用机理

传统中医解释

中医认为:阴阳、气血、脏腑及经络穴位构成了针灸理论的基础。以下逐一进行筒单介绍:

中医认为:阴阳、气血、脏腑及经络穴位构成了针灸理论的基础。以下逐一进行筒单介绍:

阴阳学说:这是中医学中最重要的部分。所谓阴阳是指宇宙自然万物中,存在着两方对立的现象。例如自然界中的:白天/黑夜、夏季/冬季、日/月等; 人体中的: 男/女、动/静、热症/寒症、上身/下身、交感神经系统/副交感神经系统、腑/脏等。前者属于阳后者属于阴。正常健康人体,应像自然一样,其阴阳应处于动态平衡,而 经络是连结及协调体内阴(脏)和阳(腑)的通道。当经络出现阻塞时,体内阴、阳就失去平衡,人体就会发病或疼痛。而针灸的目的就是要重建体内的阴阳平衡。

气血学说:气与血是中医理论的另一对重要物质。气是主导大自然万物,包括人体,生长变化的动力。中医认为气循环于体内的经络内,驱动着各器官的功能及 生命的每个程序。气与血通常是一起运作的,血中含有滋养生命的营养,气推动血循环于体内,使各部得到滋养。气行血能行,气阻血则停。当经络阻塞时,气不能流动, 便形成了血瘀。此时相应部位就会出现疼痛,此即所谓"不通则痛。"

脏腑学说:中医的脏包括了心、肝、脾、肺、肾五脏,其功能主要是转化及储存元气。腑包括三焦、胆、胃、大肠、小肠、膀胱六腑,其功能是消化食物及排泄 废物。中医的所有病痛,都与相关的脏腑有关。如果某脏器阴阳出现失衡,便可引起相关的一套症状,如肾阳虚可导致腰膝酸软,手脚冰冷、夜尿增加等。在诊断脏腑病 变时,医生要通过望(气色、舌象等)、闻(气味)、问(症状、生活习性等)、切(脉)的方法去发现阴阳失衡的情况。

经络穴位学说:经脉是人体气血循环的主要通道,共有14条。络脉则成网状遍布全身,连结及沟通脏腑及经脉。穴位则是脏气通过经络流至体表的一些点。经络 按其所连之脏腑来命名,如:心经、肝经、膀胱经等。穴位则分为三种:即在经脉上的经穴、在经外的奇穴和无规则压痛的阿是穴。正常人 健康时,脏气就是通过这个遍布全身的系统在体内循环不息的。当脏腑出了问题或经络受阻时,就会因气滞而出现不适的症状。针灸体表的一些穴位,可以纠正脏腑的失衡、 打通经络,重获及保持健康。这就是传统中医对针灸作用机理的解释。

西方医学解释

对于中医的经络及穴位,西方医学做了大量的解剖生理学的研究。例如Langevin等人2002年发表在解剖杂志上的尸解研究发现,穴位与肌间或肌内结缔组织层的相关指数 竞高达80%。他们同时指出,当针刺穴位时,银针在组织学上会穿过皮肤、皮下组织、深筋膜层。相反如果针刺非穴位部位,则穿过皮肤、皮下组织、肌肉、骨,而很少会 穿过深筋膜层。而当针刺刺穿深筋膜层时,会产生中医所称的"得气"现象。但这种现象与治疗效果上的关系,至今仍然未清楚。用超声造影技术观察到这种"得气"现象是 由于深筋膜"握紧"了银针而不让其拔出所致。用电脑控制的针刺仪进行计量研究发现,从穴位出针所需的力比距穴位2厘米处的非穴位部位明显大18%。Johansson早在1976年就发现, 穴位对比非穴位,前者体表温度明显高于后者,而皮肤电阻则明显低于后者。所有这些解剖组织学上的物理数据,令医学界推测,传统中医针灸所产生的物理现象,导 致了体内发生了诸如基因表迏、旦白合成等一系列的生物反应。而非穴位的随便针刺,由于其生理物理现象不同,其结果可能也难以相同。

在针灸止痛作用机理方面,大量的研究巳经证明针灸止痛是通过调整肌肉的痛域以及微细神经来起作用的。这些神经将信息传到脊髓然后激活在脊髓、脑干(导水管周围灰质)和下丘脑的神经元,从 而起动了内源性鸦片类物质系统而起到镇痛作用。有数个研究显示,如果给动物用了naloxone (这是一种与内源性鸦片类物质相对抗的药物),针灸原来所引起的止痛作用 就会消失,虽然仍有争议,但却能间接证明针灸止痛是通过起动了内源性鸦片类物质系统而实现的。

长久以来,西方医学界一直在质疑,针灸是否一定要按传统中医的穴位经络来进行,还是随便乱刺便可达到治疗效果。因为不少人相信针灸的效果是由心理作用而成的。近代医疗研究器械的发展, 为解答这个问题提供了不少的方便。

脑扫描显示针灸所导致的脑部抑制的区域

|

功能性核磁共振造影( Functional MRI )的发明,使科学家发现针灸对人脑的有关区域有特定、可测量的作用。近期一个研究发现,用光照射人的眼睛,可在 大脑枕叶处见到信号,而当针刺足外侧的光明穴时,也可见同样的信号出现在同样的区域,但如果随便针光明穴附近的皮肤,则见不到同样的信号反应。而2006年初,BBC报道了英国Hull York医学院的科学家,对一群自愿者的合谷穴进行了深、浅针刺,结果发现长针深刺能激活神经前下通道,从而抑制了参与疼痛反应的脑边缘区的活动(见左图),从而达到止痛作用。但浅刺却看不到这种抑制。 所有这些实验,加上之前所提及的解剖生理学的研究,都证明了传统中医的针灸,并非是靠心理而起作用的,而是有可测量的生理解剖依据支持的。Hull York 医学院的深、浅针刺研究所产生的不同结果, 还间接地证明了传统中医所提及的补泻针法可能并非子虚乌有。

如对中医针灸有任何疑问,欢迎致电604-464-6523给我们查询。